おれたちの青春!「全国高校サッカー選手権大会」の歴史をたどる(2/2)

民放テレビが参入 高校サッカーの 「全国放送」が始まった

“高校総体問題” で「選手権」が揺れていたころ、国内のサッカー人気は上昇傾向にあった。

「日本サッカーの父」と呼ばれたデットマール・クラマー氏が指導した日本代表が1964年の東京オリンピックで躍進。翌1965年には、現在のJリーグの基礎となった「日本サッカーリーグ」が発足した。そして、1968年のメキシコオリンピックの銅メダル獲得へと続いた。

こうした中、高校サッカーに目をつけたのが民放の「日本テレビ」だった。

日本テレビはプロ野球に次ぐ将来性のあるスポーツとしてサッカーに注目した。読売新聞などと協力して、1969年にプロ志向の「読売サッカークラブ」を発足。「選手権」は青少年の育成にも役立つと考え、放送権取得に動いた。

それまでの「選手権」はNHKが決勝戦のみを中継していたが、日本テレビの参入により、1971年1月の昭和45年度(第49回)大会からテレビ事業がスタート(系列14局で8試合を放送)。翌年度は系列局を中心に全国の民放が後援し、地方大会も中継した。

こうして、高校サッカーの「全国放送」が始まった。

テレビ放送の反響は大きく、選手の意欲や地元住民の協力姿勢は一変した。それだけではなく、商業スポンサーがつく好循環も生まれた。財政難だった日本蹴球協会にとってはまさに「渡りに船」。推薦制度を廃止し、地方大会を復活させると、減らしていた出場校の数は徐々に戻った。

ただ、当初は「高校サッカーの商業化」への懸念や批判の声もあったという。しかし、高校スポーツの良さを存分に伝え、「選手権」の存在を全国に知らしめた意味ではその効果は絶大だった。

首都圏移転で“聖地”「国立」は満員 人気に火がつき 「黄金期」へ

テレビ放送が成功すると、開催地の「首都圏移転」案が出された。長く大会を支えてきた関西の関係者にとっては受け入れがたく、強い反発もあったという。高校サッカーは大きな選択を迫られた。

それでも、最後は「高校サッカーの変化は日本サッカーの変化と発展につながる」との考えでまとまり、英断が下された。

最初の首都圏開催は、1977年1月の昭和51年度(第55回)大会。

“聖地” 国立競技場での決勝戦は満員となり、移転の成功を証明した。成功の要因には、日本テレビや日本サッカー協会(1974年に改称)、高体連(1970年に主催に復帰)の「お膝元」で組織力を活かせたことなどがあげられる。

また、民放テレビによるPR活動が功を奏したことを受け、翌1978年からは全国の民放41社が共催。人気に火がついた高校サッカーは「黄金期」へ向かう。

一方、文部省が国体以外に年2回の全国大会を認めたことを受け、「選手権」は1980年度大会から「昭和55年度 第59回」と表記され、「回数」表記が復活した。

さらに翌1981年は60回目の「記念大会」として「各道府県1代表、東京2代表」の48校出場で初めて開催。大会の成功を受け、第62回大会(1983年)から全都道府県48校出場が通例となっている。

■100回大会から“聖地”は新築の国立競技場に

「東京2020オリンピック」開催のための全面改築に向け、2014年5月に国立競技場が閉鎖されると、準決勝・決勝戦は暫定的に埼玉スタジアム2002で行われた。

節目の第100回大会(2021年)から、新築の国立競技場が “聖地” として復活している。

伝統のテーマソング「ふり向くな君は美しい」はこうして生まれた

「高校サッカー」といってまず思いつくのは、人がボールを蹴り上げているロゴマークと、「うつ向くなよ ふり向くなよ~」でおなじみの昭和を感じさせる伝統のテーマソングだろう。

また、一昔前に活躍した「シュウタロウ」はオジサン世代には懐かしいマスコットだ。

ロゴマークや歌、マスコット、キャッチフレーズなど、高校スポーツの全国大会がここまでのPR活動を展開するのは過去に例がなく、時代を先取りしていた。ちなみに、ロゴマークをつくったのは、当時の日本テレビ・デザイン部長で、のちに東京藝術大学教授を務めた内山昭太郎氏だという。

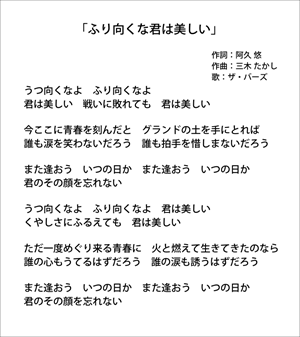

一方、伝統のテーマソング「ふり向くな君は美しい」(作詞:阿久 悠、作曲:三木 たかし)は、1976年度大会から開催地が首都圏に移転するのに合わせてつくられた。

当時、日本テレビ・スポーツ局のディレクターだった坂田信久氏(読売サッカークラブの発足に尽力、元東京ヴェルディ1969社長)は、このテーマソングの制作秘話を次のように明かしている。

作詞家の阿久悠氏に詩を依頼した坂田氏は、阿久氏からこんなことを聞かれた。「坂田さん、サッカー中継のディレクターとして一番大切なことは何ですか」

坂田氏は何のことだかよく分からず、次のような話をしたという。「スポーツ中継は必ず勝敗があり、大会で優勝するチーム以外はすべてが敗戦を経験する。勝者はどこを撮ってもいい画が撮れる。しかし、敗者のいい画をいかに撮るかは“ディレクターのセンス”が問われる」と。

こうして生まれたのが、「ふり向くな君は美しい」だという。なるほど、確かにこの歌は「敗れ去る者たち」へのエールの言葉がひたすらつづられている。

どんなスポーツにも当てはまる、名曲だ。

(了)