おれたちの青春!「全国高校サッカー選手権大会」の歴史をたどる(2/2)

「全国高校サッカー選手権大会」の歴史は1918年に始まった。近年は冬の風物詩として毎年脚光を浴びる大会だ。サッカー部に所属する高校生たちの「夢の舞台」であり、「青春」そのもの。プロ選手や日本代表を多く輩出し、日本サッカーへの貢献も大きい。

いまでこそ首都圏開催だが、始まりから約半世紀は関西が舞台だった。戦前は、日本の植民地だった朝鮮半島の学校が出場したことも。サッカーファンの心に思い出として残り続ける、通称「選手権」。その歴史をたどる。(全2回―2/2)

おれたちの青春!「全国高校サッカー選手権大会」の歴史をたどる(1/2)の続き

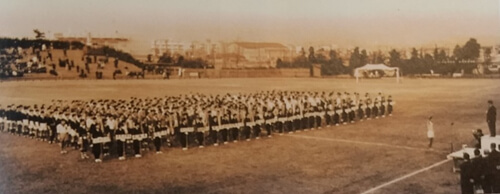

1918(大正7)年に関西の招待大会として始まった「日本フートボール優勝大会」は、その後「全国中等学校蹴球選手権」と改称され、各地のサッカー大会を統合。国内唯一の全国大会となった。しかし、戦争の影響により1940(昭和15)年の第22回大会以降は休止状態に。そのまま、終戦を迎えた。

戦後の「学制改革」で大転換 高校サッカーの“大衆化”が進んだ

敗戦後の日本社会の荒廃は誰もが知るところだが、スポーツの復興は早かった。これは日本を占領下に置いた連合国軍総司令部(GHQ)が、大衆スポーツを通じて民主化や復興を進めようとしたことにも影響する。GHQがとくに力を入れたプロ野球は、終戦まもない1945年11月に東西対抗戦が行われた。

「全国中等学校蹴球選手権大会」(高校サッカー選手権の前身)はというと、復活に向けた準備として1946年に関西の19校で招待大会を開催(第25回大会と記録)。翌年、長く中断していた全国大会(第26回大会)が復活した。

その一方で、1947年にGHQによる「学制改革」が行われると、サッカーを含む「学校スポーツ」は大きな転換点を迎えた。

戦前の学校制度は複雑で分かりにくい。大会名にある「中等学校」という表記になじみのない人も多いだろう。簡単にいえば、「戦前の義務教育」は小学校の6年間のみ。その上に中学校や実業学校(商業学校や工業学校など)といった「5年制」(13歳から17歳)の中等学校があった。いわゆる、新聞などのメディアが「旧制中学」と表すものだ。

これが「学制改革」により根本から変わった。

義務教育は小学校の6年と新制中学校の3年からなる9年に再編され、その上に新たに3年制の高等学校が置かれた。いわゆる、現在の「6・3・3」制である。師範学校は廃止され、「大学」に吸収された。

これにより、第27回大会からは「新制の高等学校」が競う、まったく新しい全国大会に変わった。大会名も「全国高等学校蹴球選手権大会」に改称されると、学制改革で新設された「全国高等学校体育連盟」(高体連)が主催に加わった。

そして、学制改革により進んだのが「高校サッカーの大衆化」だった。

戦前、「全国中等学校蹴球選手権大会」に参加していたのは、主に中学校と師範学校(教員を養成する学校)だ。実業学校のサッカー普及は遅れていた。つまり、一部の中等教育を受ける学生だけがサッカーに励み、大会に参加していたのである。戦前の就学率は低く、ほとんどの子どもは小学校を卒業後すぐに社会に出て働いた。

それが学制改革を通じて新制高等学校が発足すると、高等学校の進学率は上昇の一途をたどる。戦後、サッカーは一部の学生によるものではなくなり、商業高校や工業高校などへの普及も進んだ。より大衆的なスポーツへと変化していったのである。

“高校総体問題”めぐり意見対立 「選手権」は蹴球協会の単独開催に

高校サッカーで「三冠」といえば、「全国高校サッカー選手権大会」「全国高校総合体育大会(高校総体、インターハイ)」「高円宮杯JFA U-18プレミアリーグ」の3つを指す。

その高校総体の始まりは、「選手権」の歴史にも深く関わっている。

高校総体は、それまで各スポーツ競技がそれぞれ行っていた全国大会を統合し、毎年夏に同じ地域で集中的に開催しようと、高体連が主催して1963(昭和38)年に発足した。

そのきっかけは、後援団体のNHKだという。当時は東京オリンピックの開催(1964年)により日本中のスポーツへの関心が高まりつつある背景があった。NHKは「青少年のための有意義なスポーツ事業」を求め、高体連へ相談。“高校生によるスポーツの祭典”が企画されたというわけだ。

ところが、ここで問題が起こった。

「全国高等学校蹴球選手権大会」の主催も兼ねる高体連が「冬の選手権」を移動させ、「夏の高校総体」へ組み入れようと提案したのだ。NHKの経済支援を受け、テレビ放送や全都道府県47校の参加が可能になる利点があった。また、高校3年生の大学受験を考慮する高校関係者の多くも夏への移行を支持したという。

しかし、これに反対したのが日本蹴球協会(現・日本サッカー協会)だった。歴史のある「選手権」の存続に強いこだわりがあったからだ。

両者の協議は難航した。最終的には高校総体にサッカー競技を加えるものの、「冬の選手権」は日本蹴球協会が単独開催することで残すことで折り合いがついた。

■高体連、毎日新聞が「選手権」主催から外れた

“高校総体問題”を機に、高体連は「選手権」の主催から外れた。さらには1918年の発足から大会を支えてきた大阪毎日新聞社が「選手権」からの撤退を表明し、関係者を驚かせた。

最初の「高校総体サッカー競技」は、高校総体発足から3年遅れの1966(昭和41)年の青森県大会から実施されている。一方、日本蹴球協会は翌1967年1月に「昭和41年度 全国高等学校サッカー選手権大会」を単独で開催。この大会から名称の「蹴球」を「サッカー」に変更した。

しかし、蹴球協会の単独開催となった「選手権」は困難な状況を強いられた。

毎日新聞の撤退で経費縮小となり、出場校数を前年の半数となる16校に減らして開催。地方予選は実施せず、各地域による推薦制度を導入した。高校総体と国民体育大会の上位校も招待した。また、高体連が主催から外れたため、運営に携わる高校教員らは「個人」の立場で協力したという。

■ 問題の背景にあった「文部省の通達」

“高校総体問題”はなぜ、もめたのか。背景にあったのは文部省の方針だった。

文部省は当時、「高校生の全国大会は国民体育大会(国体)のほか、年1回とする」と通達していたからだ。教員で組織される高体連は文部省に従うしかない。協議が難航した理由はそこにあった。

高校総体サッカー競技の実施が決まると、高体連は日本蹴球協会に対し、大会名称から「回数」と「選手権」の表記を外してほしいと提案したという。日本蹴球協会は「回数」こそ「昭和41年度」と改め譲歩したものの、「選手権」の表記は譲らなかった。